弁護士の事件簿・コラム

預貯金と遺産分割

弁護士 栗山 博史

2016年12月19日、最高裁の大法廷は、従来の最高裁判例を変更し、預貯金を遺産分割の対象財産に含めるとの決定を行いました。

実際の事例のままだと少しわかりにくいので、事例を少し改変して、最高裁がどういう判断をしたのかご説明します。

1 事例

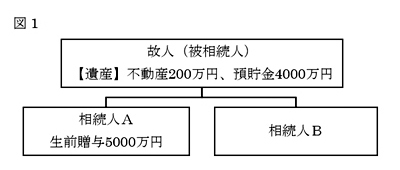

被相続人が死亡しました。相続人は子であるAとBです。

被相続人の死亡時に存在していた遺産は、200万円の価値のある不動産と預貯金4000万円でした。

相続人Aは故人(被相続人)から、生前贈与として5000万円を受け取っていました。

相続人Aと相続人Bとの間では、預貯金4000万円を遺産分割の対象に含める合意をしないまま、遺産分割審判がなされました。

大阪高等裁判所は、4000万円の預貯金は相続開始と同時に当然に相続人が2分の1ずつ分割取得(つまり、相続人Aと相続人Bが2000万円ずつ取得)し、相続人の全員(AとB)の合意がない限り、遺産分割の対象とならないとして、相続人Bが不動産を取得すべきものとしました。

2 高裁の判断は従来の最高裁の考え方を踏まえたもの

高裁の判断によれば、相続人Aが受けた生前贈与まで含めて考えると、相続人Aが取得した財産の価値は、5000万円+2000万円=7000万円となる一方、相続人Bが取得した財産の価値は、200万円+2000万円=2200万円となります。

遺産の預貯金4000万円÷相続人2名=相続人1名あたり2000万円

不動産は相続人Bが取得すべき

よって、

相続人A・・・生前贈与5000万円のほか預貯金2000万円を取得

相続人B・・・不動産200万円と預貯金2000万円

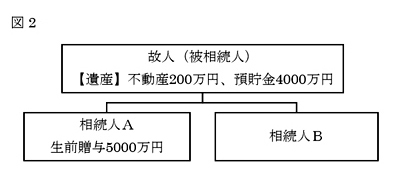

遺産分割の際に、相続人の取得分を計算するときには、相続人の公平を図るために、特別受益の持ち戻し(民法903条)という制度があって、生前の贈与はこれを一旦遺産総額に含めて遺産総額を計算するということになっています。遺産の総額は5000万円+4000万円+200万円=9200万円と計算できそうです。そして、これを2分の1ずつとして、相続人Aと相続人Bの取得分はそれぞれ4600万円という計算になります。そうすると、すでに生前5000万円を贈与されている相続人Aは、すでに4600万円相当の財産を取得していますので、遺産分割手続きで取得分は0円ということになり、相続人Bが故人(被相続人)の死亡時に存在していた預貯金4000万円と不動産200万円をすべて取得するということになります。相続人Aが5000万円、相続人Bが4200万円とすることによって公平を図るのです。

公平な考え方

遺産(不動産200万円+預貯金4000万円)+相続人A生前贈与5000万円=9200万円

9200万円÷相続人2名=相続人1名あたり4600万円

よって、

相続人A・・・生前に5000万円を受領しているので新たな取得分はナシ

相続人B・・・遺産(不動産と預貯金)4200万円を取得

ところが高裁の出した結論は先に述べたとおり、これとは違っていました。高裁が不公平とも思える判断をしたのは、預貯金のような『可分債権』(後記注釈参照)は、相続開始時に当然に分割され、単独で権利行使できるという最高裁判例があり、家庭裁判所の遺産分割の実務の上でも、相続人全員が遺産分割の対象に含めるという合意をしないかぎり、遺産分割の対象から除外するという扱いをしていたからでした。

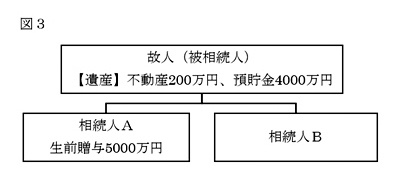

3 最高裁の新たな判断

しかし、預貯金について、可分債権であるとして、相続開始時に当然に分割され、当事者の全員の合意がない限り、これを遺産分割の対象に含めることができないというのは、すでに述べたとおり、これを遺産に含めた場合と含めなかった場合との比較をした場合に、あまりにもバランスが悪いですね。

そして、一般的に金融機関の実務では、相続人全員の合意(署名捺印)がない限り、預貯金の払い戻しを認めてくれない扱いをしてきましたから、相続開始時に当然に分割される可分債権だといっても絵に描いた餅のようなもので、預貯金を本当に取得するためには裁判をするしかないというのが実態でした。

今回、最高裁は、共同相続された預貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく(これを法律用語で「準共有」といいます。)、遺産分割の対象となるとの判断をしましたので、今後は、全国の家裁・高裁での実務の運用・判断が変わることになると思います。

なお、最高裁は、預貯金については、これを当然に分割されない財産(準共有財産)として解決しましたが、預貯金ではない債権で、依然として相続開始時に当然に分割されるものはあり、これを遺産分割の取得分の計算にあたって考慮しないとすれば、今回の高裁決定のように不公平となる、という事態は今後も想定されます。今回の最高裁決定にあたって、最高裁の大橋正春裁判官は、預貯金を準共有財産として扱うことによって今回の事案のような不都合を解決するのではなく、可分債権でも遺産分割の対象に含め、これを考慮して相続人の取得分を算定すべきだとする意見を述べており、参考になります。

注)可分債権とは

債権を複数の当事者にそれぞれに帰属させることができる債権をいいます。

たとえば、故人が100万円を第三者に貸していたとします。この場合、貸金返還請求権という債権が遺産となりますが、相続人が2人であれば、100万円を2つに分けてそれぞれ50万円ずつの貸金返還請求権を取得します。50万円の債権を行使するのに、もう一人の相続人の了解を得る必要はありません。これに対し、故人が自分の家を第三者に貸していたけれども、家賃滞納がひどくて明け渡しを求めることができる権利があったとします。この場合、家屋明渡請求権という債権が遺産となりますが、家屋は1つなので相続人は明渡請求権をそれぞれ独立して行使することができません。1人の相続人が退去を求め、もう1人の相続人が退去を求めない、というのは、家屋が1つである以上、あり得ないのです。この場合は不可分債権ということになります。

- « 前の記事 横浜入管の視察に同行しました

- » 次の記事 若者を狙った悪質商法にご注意を